人間支援工学領域(井野・吉元研究室)では、多様な人たちの日常生活を科学技術で支援する健康・福祉工学とその周辺領域の基礎研究(人間計測)と応用研究(感覚代行・リハビリ・生活習慣病予防・フレイル予防)に異分野連携で取り組んでいます。人々の可能性を拡張するバーチャルリアリティなどの人間-機械システムに関する研究も行っています。

キーワード:健康、高齢者、乳幼児、福祉工学、医用システム、バーチャルリアリティ、ハプティクス、筋骨格、電気刺激、水素吸蔵合金、電気インピーダンス・トモグラフィ

研究テーマ

- 健康・福祉技術に関するヒューマンインタフェース研究(バーチャルリアリティ/人間生理計測/心理物理実験など)

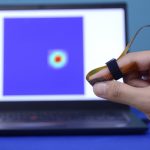

- 運動系のバリアフリー技術(ソフトアクチュエータ/触覚インタフェース/身体動作支援・技能訓練など)

- 感覚系のバリアフリー技術(ソフトセンサ/視覚・聴覚の感覚代行/情報保障システム/コミュニケーション支援など)

- 健康寿命延伸のための生体医工学研究(生活習慣病予防/食事・嚥下リハ/ヘルスケア/認知機能評価/高齢者支援など)

身体の機能を補い、支え、拡張する技術開発

人の暮らしを支えたり、高齢者・障がいをお持ちの方のQOL(生活の質)を維持する技術の研究開発を行っています。具体的には、心身の機能を「補助・代行・拡張」するような支援システム技術の開発です。例えば、噛む力や飲み込む力が弱くなり、介護食をとっている方の支援。介護食は、誤嚥を防ぐために食べ物の固さや大きさを調整しているのですが、柔らかい介護食が増えて食感が乏しくなると、食欲不振になることが課題に挙げられています。そこでこの研究室では、食感を耳からの情報で補えないかと考えて、音の錯覚を用いた研究を行っています。噛む時の頬の筋肉や側頭筋の動きと同期して、介護食を食べる時に「ザクザク」「シャキシャキ」といった音を与えることにより食感を錯覚させて、食欲不振を防ぐという技術です。これは、「筋電咀嚼音フィードバック」と呼ばれる聴覚AR(拡張現実感)技術を応用しています。機器のモデルは完成しており、今後は当事者の方に実際に使っていただきながら、評価テストを行い、改良を進めていく予定です。

多様な人との協働が、研究を飛躍させていく

「人の暮らしを支える」とひと言に言っても、人が抱えている障がいやバックグラウンドは実に多様です。単なる機器開発だけでなく、人の心を考え、寄り添う研究開発を行うには、「生理学」「心理学」「生体工学」への理解を深めることが欠かせません。そこで、私たちエンジニアだけで研究開発を完結させるのではなく、医学部や歯学部、特別支援教育の関係者、高齢者の方、障がいをお持ちの方、またはそのご家族、医療・介護施設の方たちの協力を得ながら、研究を進めています。さまざまな領域の方とディスカッションを行いながら機器を設計し、形になってきたら、当事者の方たちに機器を使ってもらい、評価テストを行います。そして課題点を洗い出し、改良を行い、社会実装に結びつける。そうした「基礎→開発→現場」の循環によって、技術を磨き上げていきます。研究開発を通して人々のQOLの維持に貢献できれば、高齢になっても心身ともにいきいきと暮らせる明るい長寿社会の実現を後押しできるかもしれません。